https://www.elcohetealaluna.com/que-bello-es-vivir/

QUÉ BELLO ES VIVIR

No hay mejor balance de 2020 que aquel que plasma una película de 1946

POR MARCELO FIGUERAS DIC 27, 2020

Qué manía esta de los balances. ¿Quién quiere recapitular un año de mierda? Deberíamos ponernos de acuerdo, borrar el 2020 de los libros y reemplazarlo por una versión trucha, llena de momentos gloriosos que mintamos haber vivido. Pero la naturaleza de la existencia es cíclica, como ya lo advirtió el libro del Eclesiastés cuando la Historia usaba chupete: «Todo tiene su momento oportuno… Hay un tiempo para plantar y otro para cosechar… Un tiempo para intentar y otro para desistir… Un tiempo para abrazarse y otro para despedirse». Y este momento —esta vuelta completa alrededor del sol, la hora de encestar agenda y almanaque 2020 en la basura, al estilo Campazzo— llama a la reflexión nos guste o no, porque nuestra forma de mirar el año que llega, la definición de aquello a que aspiramos para los meses venideros, está marcada por lo que acabamos de vivir. A esta altura de 2019, la salud no formaba parte del Top Ten de deseos más popular, salvo de un modo genérico. Hoy figura bien arriba en las listas de todos, porque la humanidad entera está condicionada por un virus que no sólo echa sombras sobre el futuro: ¡nos birló hasta los abrazos!

Cada vez que la mente vuelva a este año recordaremos la pandemia y la muerte del Diego, los signos parentéticos que encerraron la experiencia 2020. Dos hechos inesperados, de rasgos sísmicos. De naturaleza diferente, pero con parecida capacidad de sacudir la experiencia cotidiana. A mí el fútbol me importa poco y nada —menos que la trayectoria de la Carrió, miren lo que digo—, y aun así, durante este mes y monedas pensé en Diego más de lo que pensé en fútbol y futbolistas durante los 50 años precedentes. Pero lo insoslayable, lo que nos obligó a bailar con la conciencia de nuestra mortalidad, fue algo todavía más universal que el dolor por Maradona: la enfermedad que convirtió en pasado aquel tiempo en que oíamos la palabra virus y pensábamos en la compu.

Un clásico del ’46 que habla del 2020.

Aun aquellos que sobrellevamos la pandemia con suerte, sin padecerla ni lamentar bajas cercanas (¡toco madera!), redefinimos nuestras vidas para danzar al ritmo de la mazurca que impuso. Los pibes en casa 24/7. El teletrabajo en el mejor de los casos, el no trabajo en el peor, la extraña aventura de los trabajadores esenciales en la ciudad desierta. El largo adiós a los seres queridos. La represión del instinto a tender la mano, a abrir los brazos para ofrecer el pecho en señal de confianza y entrega. Y las marcas sobre el inconsciente de la especie, que todavía estamos lejos de evaluar. La visión de las calles vacías de las capitales del orbe, una imagen que hasta ayer era patrimonio de la ciencia ficción. La reconfiguración de la percepción cotidiana: nos reseteamos para dar la bienvenida a los rostros velados en la calle, un paisaje que no habíamos visto nunca, ni en carnaval; y, de modo complementario, gruñimos detrás de los barbijos cuando nos cruzamos con irresponsables que van con la jeta desnuda o la nariz al aire.

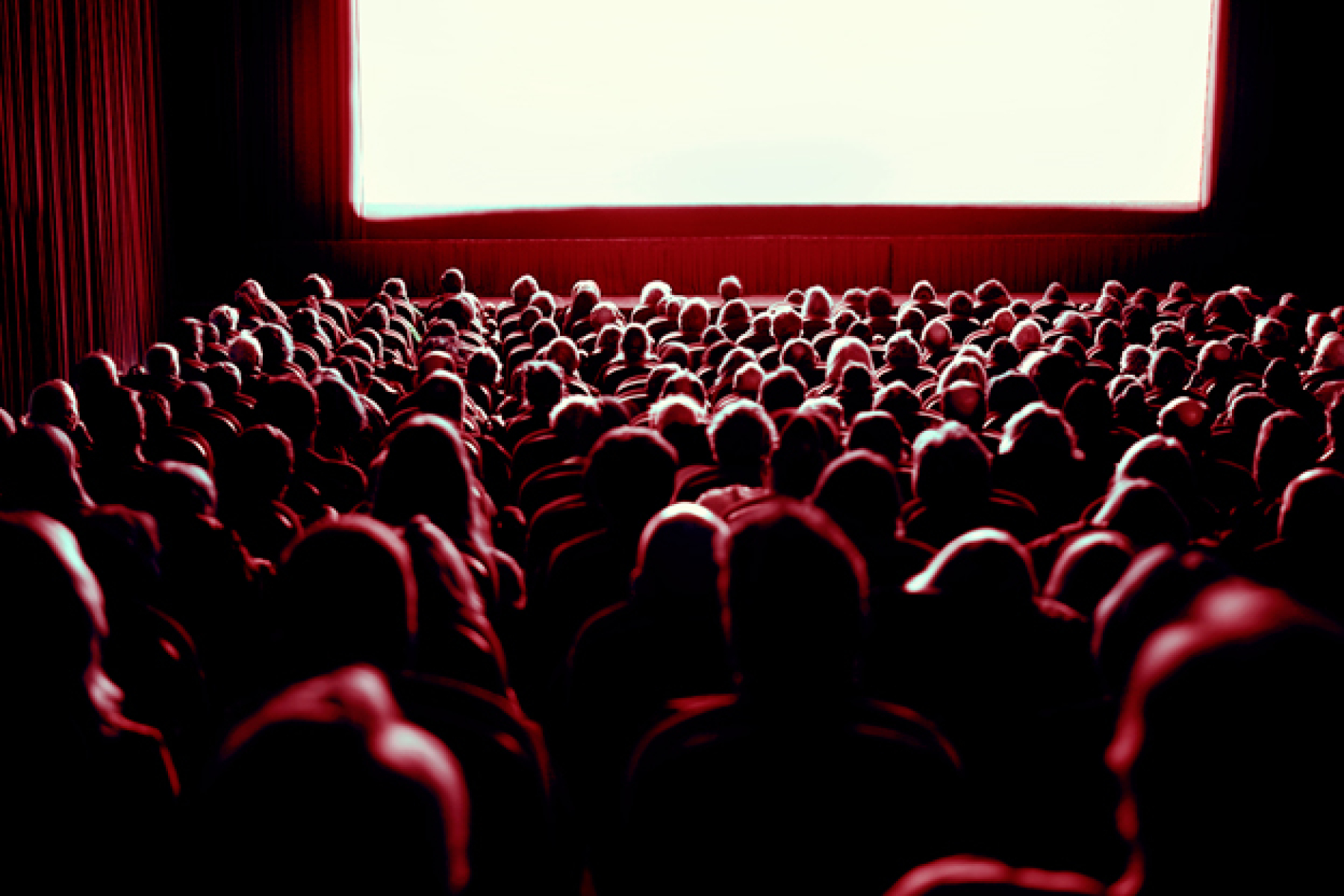

Ya estamos casi habituados, porque nos acostumbramos a todo. (Incluso a lo peor, lamentablemente.) Mirar para atrás implica aceptar que todos normalizamos alguna conducta que habríamos rechazado por delirante hace no mucho. Si a esta altura de 2019 alguien me hubiese dicho que dejaría de ir al cine durante diez meses —and counting—, lo habría sacado carpiendo, por desubicado. Desde que me volví independiente, nunca pasé tanto tiempo sin pisar una sala. Es una de las primeras cosas que pienso hacer, no bien vuelva a ser seguro. Ni el mejor sistema audiovisual ni todas las plataformas del mundo reemplazan la experiencia de vibrar en sincro con un mar de desconocidos, conmovidos a la vez por la misma belleza.

El templo de mi religión personal.

El templo de mi religión personal.

Hablando de cine… Otra de las características de esta época del año es la programación de ciertas películas a las que se considera estacionales. Así como, durante años, cuando venía Pascua reponían Los diez mandamientos, Ben Hur o el Jesús de Nazaret de Zeffirelli, al acercarse la Navidad y el Año Nuevo abundan las películas que tienen esta época como escenario temporal. La oferta no puede ser más variada: desde Tiempo de revancha —había olvidado que Aristarain enmarca su historia entre dos diciembres— a Mi pobre angelito, pasando por Duro de matar y comedias románticas como Love, Actually y películas con Papá Noeles de toda laya, desde la tradicional Milagro en la calle 34 a versiones punk como Bad Santa.

Por culpa del amigo Rinconet, que le recordó a una contertulia de Twitter que no habría navidades sin Crosby cantando White Christmas y Qué bello es vivir en alguna pantalla, me quedé pensando en la película de Capra. Acá no es tan popular, pero en los Estados Unidos es omnipresente a esta altura del año. Ya la tenía rondándome la mente, porque el día anterior había repasado el menú de una de las plataformas que consumo y registré que estaba disponible. En ese momento la tildé en mi carnet de baile audiovisual y seguí adelante. Hasta que el miércoles Mabel (@calesita1960) me pinchó vía Twitter, preguntándome de qué iba a hablar este fin de semana y ofreciendo Qué bello es vivir como carnada. Y yo mordí el anzuelo.

El ángel Clarence (Henry Travers) le concede a George (James Stewart) el deseo de no haber nacido.

El ángel Clarence (Henry Travers) le concede a George (James Stewart) el deseo de no haber nacido.

Las enciclopedias dicen que la película está basada en un texto de Philip Van Doren Stern, pero a mí no me engañan. Qué bello es vivir no puede o no quiere disimular su deuda con Un cuento de Navidad, uno de los textos de Dickens que adoro. En el cuento, el mezquino de Scrooge recibe la visita de tres fantasmas, aquellos de las Navidades Pasadas, Presente y Futura, que lo ayudan a reevaluar su vida y a cambiar para mejor. En la película, el desafortunado George Bailey (James Stewart) siente tal agobio que considera suicidarse en vísperas de la Navidad, para ser interceptado justo a tiempo por otra criatura celestial: un ángel (de segunda clase, para más datos), que le muestra qué habría sido de su comunidad si George no hubiese existido.

Es el mismo recurso narrativo, aplicado a ampliar el horizonte de la experiencia individual y ponerla en contexto; incorpora la forma en que somos influenciados por los demás y por los hechos, a la vez que persuadimos a otros y generamos realidades nuevas. Los dos relatos hacen uso de la herramienta hipotética —uno de los recursos más ricos que ofrece la mente humana— para evaluar nuestra realidad con mayor precisión. Hoy casi todos tenemos razones para putear en loop: estamos peor que hace un año, en medio de una crisis sin fecha de vencimiento, enajenados, empobrecidos, apartados de la gente que ansiamos abrazar y lamentando miles de cuitas personales. (Yo, por ejemplo, tengo un nieto que mañana cumple OCHO MESES al que todavía no conozco. Parece algo nimio, en el mar de calamidades que aqueja al mundo, pero eso no disminuye mi dolor.) Y sin embargo se impone recurrir a nuestros ángeles para que visualicen esta realidad alternativa, de la que escapamos por un pelo: ¿se imaginarían cómo estaríamos —los cementerios con más visitantes que los shoppings, lamentos colándose a cada rato por ventanas vecinas— si esta peste nos hubiese pescado durante la segunda presidencia de Mauricio I, El Destructor?

Lo pienso un instante y me vienen ganas de correr por el pueblo como George Bailey, mientras le agradezco al cielo nuestra fortuna.

El efecto mariposa, o todo hecho es político

Sabemos que todo hubiese sido trágico si Macri permanecía en la Rosada, pero en general la idea nos da escalofríos y ponemos pies en polvorosa, para no considerarla ni un segundo más. Déjenme jugar al ángel y visualizar ese escenario con detenimiento. Hablamos de un tipo que, cuando ya no era Presidente y nadie le pedía tanto, dijo en voz alta lo que realmente pensaba: Que mueran los que tengan que morir. No es exagerado concluir que habría presionado para mantener abiertas las puertas de todo emprendimiento comercial y, así, preservar el ritmo de facturación de los empresarios. Focos infecciosos habrían estallado en fábricas y negocios, provocando la rebeldía de trabajadores que se negarían a ir al muere y serían presionados con descuentos, despidos y represión. (Para ser sinceros, esto ocurrió de todos modos en lugares donde el Estado sigue siendo lacayo del poder real, como Morales lo es del criminal Blaquier. La localidad jujeña de Ledesma, donde está el ingenio, llegó a ser aquella con más muertos cada 100.000 habitantes, por encima de la capital nacional del me cago en los pobres, la ciudad de Buenos Aires.)

Tampoco habríamos contado con herramientas para enfrentar al virus, con una cartera de Salud rebajada a secretaría y un secretario experto en dejar vencer vacunas. Piensen en pasillos de hospitales, sanatorios y calles convertidos en escenarios dantescos, con gente tirada por todas partes; a esta altura, todos sufriríamos a cuenta de alguien cercano muerto por no haber recibido un respirador a tiempo. Dado que demostraron que nunca movían un dedo a no ser que hubiese un negocio detrás, hoy no tendríamos vacuna rusa ni china ni un cuerno: todavía estarían transando con algún laboratorio internacional para que nos vendiese pocas dosis a precio exorbitante del cual descontar el porcentaje de la coima; y no habría operativo masivo sino distribución digitada (¡meritocrática!), privilegiando a los sistemas de salud privados donde se atienden aquellos que, según la lógica macrista, no forman parte del grupo de los que tienen que morir. George Bailey, al borde del suicidio.

George Bailey, al borde del suicidio.

Podrían haber hecho todo esto sin sudar, mientras los medios mentían las cifras de los muertos, llenaban las primeras planas de pelotudeces que sugiriesen que aquí no pasa nada y escamoteaban imágenes dignas de La peste de Camus. («Aquel mundo insensato —dice un pasaje— en que el asesinato de un hombre era tan cotidiano como el de las moscas».) Ustedes saben que no exagero. Este 23 de diciembre, las tapas de Clorín y Die Nation ignoraron por completo el viaje a Moscú en busca de la primera tanda de vacunas. No digo que lo pusieron chiquito y en lugar incómodo de detectar: lo pasaron por alto, como si no hubiese ocurrido. ¡Doce infectados en Bariloche y el alcalde de Río de Janeiro fueron más noticia, para estas mafias que tienen secuestrada a la opinión pública, que las primeras 300.000 dosis!

La deliberada negación de lo real induce patologías, lo cual explica los rasgos delirantes de cierta oposición. Su comportamiento nos pasma, como nos pasmaría la existencia de gente que por ideología o religión decidiese negar la existencia de los semáforos y en consecuencia muriese y matase a lo bobo en cada esquina. Encarnan el principio entrópico, la búsqueda encarnizada del caos y la disolución, convencidos de que la violencia no los tocará porque no les corresponde, no es para ellos. Por eso votarán en contra del aborto legal, con tal de hacer algo que a su juicio perjudique al gobierno. Total, saben que no les cambiará nada. Si frenan el aborto legal, no caerá ninguna de las mujeres de su micromundo. Esas mujeres tienen guita para pagar clínicas privadas y relativamente seguras. No forman parte de aquellas que tienen que morir. En su visión del mundo, las y los que tienen que morir son siempre pobres, y por eso descartables.

El mundo alternativo que el ángel le enseña a George Bailey en el film es igualmente desolador, a escala personal. El pobre George está tan desesperado —un accidente lo puso al borde de la quiebra y por ende de la cárcel; a esa hora vale más muerto, por obra de su póliza de seguro, que vivo— que se le ocurre desear no haber nacido nunca, y el ángel le revela qué hubiese ocurrido en ese caso. Su hermano menor habría muerto, porque George no estuvo allí para salvarlo cuando cayó a un lago helado. Otro niño habría muerto envenenado, porque George tampoco estuvo allí para evitar que el apotecario, Mr. Gower, se equivocase al preparar una receta — y tampoco habría evitado que el viejo fuese a prisión por ese homicidio culposo. La lista de cosas que son peores en ese mundo virtual, por el simple hecho de que allí no existió George Bailey, se vuelve abrumadora.

Ese ejercicio mental también es válido, y hasta diría necesario, en nuestras vidas. Ya sé que no disponemos de un fantasma o un ángel que visualice hipótesis para nosotros, pero hasta el menos imaginativo está en condiciones de tirar de algún piolín de la realidad y especular sin morder la banquina. Sólo hay que racionalizar algunos actos u omisiones cotidianas. Pensar qué ocurrirá a largo plazo a consecuencia de lo que decidimos hacer o reprimimos. Preguntarnos por los ecos de nuestra conducta, más allá de lo que nos es dado ver u ocurre ante nuestras narices.

Voy a elegir un solo ejemplo. Hace poco más de un año le dedicamos un rato —menos de una hora en algunos casos, algo más en otros— a hacer un trámite. Fuimos hasta una escuela que en teoría quedaba cerca, hicimos una fila, elegimos una boleta y la metimos en una urna. Cuarenta años atrás votar era una utopía, pero hoy estamos acostumbrados. Tanto, que perdemos de vista el valor de lo que hacemos. Pesa más el incordio de la obligación, las campañas que banalizan lo que está en juego y ponen todo en términos de un Boca-River, moviéndonos a pensar que lo peor que puede pasar es perder un partido. Y no es así. Es precisamente lo opuesto, la antítesis de una cinchada deportiva, porque en ese caso si perdiste te amargás, te comés el gaste durante unos días y empezás a pensar en el próximo clásico. En cambio, lo que ocurre a consecuencia de una votación no altera tu humor sino la vida entera, para vos y todos aquellos que en teoría te importan.

Hace poco más de un año consagramos ganador a un frente político, impidiéndole a Macri revalidar su título. No fue un gesto de apariencia épica, sería difícil filmarlo y editarlo de modo que parezca que clavamos una pica en el Himalaya: te bancaste una amansadora, elegiste una papeleta, la ensobraste y le embocaste a la ranura de una urna. Eso no nos convierte en El Cid Campeador, por lo menos en términos estéticos; la práctica del voto no es más excitante que otras tareas burocráticas. Sin embargo, que haya habido suficiente gente que entendió que era más sensato votar al Frente lo cambió todo. Si la bolilla hubiese consagrado otro resultado, hablaríamos de una cifra de muertos muchísimo más alta, los viejos seguirían privados de remedios carísimos y la ayuda social brillaría por su ausencia, detonando saqueos y la gozosa carnicería a la que se habrían lanzado los dogos de Patricia Bullrich.

Esa franja de votantes impidió que nos mudásemos a los círculos del Inferno de Dante, donde estaríamos retorciéndonos y rechinando dientes. Hicimos patito y fuimos a parar al Purgatorio, que no será el Four Seasons pero es mejor que estar empalado y rostizándose. No lo olvidemos, ni ahora ni durante el año que está en pole position. Y demos gracias porque existió y existe gente que, como George Bailey, entendió que de un acto u omisión individual no depende sólo el destino propio, sino además la comunidad a cuya suerte estamos abrazados, nos guste o no.

«Toda felicidad depende del coraje y del trabajo», escribió Balzac. Si algo hemos sido las mayorías este año, fue valientes y abnegadas. O sea que merecemos más felicidad de lo que estábamos dispuestas a asumir. Razón por la cual al menos hoy siento, como canta Paul Simon, que no tengo nada más que hacer que sonreír.

Potters vs. Baileys

Qué bello es vivir es del ’46, y por ende resultado de un tiempo que necesitaba sobreponerse a la Segunda Guerra. Eso explica el mensaje aleccionador, y hasta el recurso a la fantasía, pero también —esto no lo había percibido las primeras veces que la vi— lo descarnado de su pintura. El final es optimista, pero su tránsito no. El cachetazo que el señor Gower le pega a George niño es doloroso de ver. (De hecho fue real, el actor adulto fajó al pibe y le hizo sangrar el oído.) Cuando el George adulto se siente acorralado, el maltrato al que somete a su familia es escalofriante. Me conmovió particularmente la escena en que abraza a su hijo más pequeño casi con violencia, y entre lágrimas. Tal vez porque hoy me siento más cerca de Bailey que nunca. ¿Quién de nosotros no experimentó la contradicción entre la impotencia que nos llena de rabia y el amor desaforado a una criatura que no comprende lo que nos pasa? Capra le concede a Bailey otra oportunidad, pero para que entienda el valor de lo que se le ofrece no le escatima ni un segundo de padecimiento. Por algo el crítico Andrew Sarris dijo que la película era «una de las historias más profundamente pesimistas en alcanzar una popularidad duradera».

El mundo de Qué bello es vivir parece remoto, del tiempo en que la vida era en blanco y negro —la copia que Fox exhibe en estos días es buena de verdad, y si no, está en YouTube—, pero estremece porque tarda poco en convencernos de que, más allá de diferencias formales, las cosas esenciales no cambiaron. La historia hace foco en un pueblito, el pago chico de Bedford Falls. Allí —como en todas partes— quien corta el bacalao es un millonario: Henry Potter, interpretado por Lionel Barrymore. (Quien, confirmando mi teoría sobre las afinidades dickensianas, era famoso por interpretar a Scrooge en dramatizaciones radiales de Un cuento de Navidad.) Potter maneja todos los resortes de poder en el pueblo: el banco, la Justicia, la policía, y además es dueño de las pocilgas que alquila carísimas a los laburantes de sus empresas y negocios que no tienen casa propia. El único grano en el culo de Potter es la familia Bailey, encabezada por el padre de George, que fundó un emprendimiento de préstamos para construcciones. Los Baileys son burgueses, mas no millonarios. La guita de la que disponen la ponen a circular, ayudan a los pobres a construir y así dinamizan el mercado interno.

Durante una cena, George le pregunta a su padre por qué Potter es así. Y Bailey Sr. le da una respuesta que —díganme si me equivoco— explica tanto a ese viejo de mierda como a todos los que son como él — incluyendo a los Potter que tenemos acá y a quienes les son funcionales, aun cuando no tengan un mango. Dice don Bailey: «Es un hombre enfermo, frustrado, enfermo en su mente y en su alma… Odia a cualquiera que tenga algo que él no puede tener. O sea que, en términos generales, nos odia a nosotros». A primera oída parece que don Bailey habla de posesiones materiales, dado que Potter codicia la empresa familiar que le pertenece. Pero los ecos de la afirmación son más amplios. Lo que Potter no puede tener no es tan sólo la Bailey Brothers Building and Loan: tampoco tiene familia, amigos, otros intereses más allá del lucro, alegría de vivir. Y como no puede apoderarse de la compañía de los Bailey, hace con ella lo que hacen los Potter con aquello que no pueden comprar: destruirlo.

Cuando don Bailey muere, George se hace cargo de la empresa a regañadientes. La plata que se paga a sí mismo por semana es la justa y necesaria para que su familia pueda vivir, el resto va a las construcciones y a los bolsillos de sus clientes. (Digámoslo con todos las letras: George Bailey es el ideal del empresario peronista. Cuando en una escena consulta un folleto turístico para venir a Sudamérica, con Argentina como uno de sus destinos, pensé que de haber venido acá en esa época se habría convertido en el primer peroncho yanqui. Y además no es el único punto de contacto con nosotros: la actriz que interpreta a una de las beneficiarias de los préstamos de la Bailey Buildings and Loan, la señora Martini, se llama Argentina Brunetti.) Uno de los orgullos de George es un barrio de casas populares que bautizó Bailey Park. Cuando el ángel le concede el deseo de no haber existido, Bailey Park se desvanece para dar lugar a un cementerio y Bedford Falls ya no se llama así, sino —transparentando la realidad del poder— Pottersville.

Nuestro mundo es Pottersville. La Argentina es Pottersville, y en particular la ciudad de Buenos Aires es Pottersville: un lugar donde no hubo suficientes Baileys para impedir que los Potter hagan lo que se les canta, sin siquiera verse emplazados a dar explicaciones. Cuando arrancó la pandemia, tuve la breve ilusión de que la emergencia ayudaría a deponer mezquindades y demostraría que hasta los ricos pueden ser generosos cuando la amenaza es grande. Qué ingenuo, ¿no? Les habría costado un vuelto fingirse solidarios, aunque más no fuese para guardar las apariencias, pero no: hubo que arrancarles un aporte, que seguirán discutiendo hasta la muerte como los miserables —y no digo miserables de bolsillo, sino miserables de alma— que son. Esa es una de las cosas que dejó la pandemia como enseñanza, para aquellos que todavía no nos avispábamos: tenemos una de las clases dirigente más rastreras, más de mierda del mundo entero.

La atrocidad que el Tribunal Supremo de CABA perpetró esta semana es propia de Pottersville. Que el Poder Judicial de la ciudad libere al gobierno de la obligación de escolarizar a les niñes a no ser que no puedan pagar una educación privada —o sea, forzando a sus padres a presentar pruebas de que son pobres—, es una perversión tan grande de lo que debería ser la educación, que me subleva. Para los arcontes de CABA, la educación pública no es un derecho sino una dádiva graciosa, migajas que el Estado tira en dirección a los infradotados que no consiguen ganarse la vida y pagar una private school. Practican la política pública como ejercicio caritativo, al estilo de la Susanita mafaldesca que, en lugar de reclamar aumentos de sueldo para los explotados, soñaba con organizar banquetes para las Carolinas Stanleys de la city donde juntar «harina, sémola, fideos y esas porquerías» que comen los pobres.

La Soledad Acuña que conduce formalmente la educación de la ciudad pasa por ministra, cuando no lo es. Su rol en el gobierno es el mismo del Gordon Gekko de Wall Street, un vampiro que toma empresas pero no para sacarlas adelante sino para tupacamarizarlas, desguazarlas y vender las piezas a socios y amigos. Eso es lo que está haciendo Acuña, o sea Rodríguez Larreta: reventar la educación pública de Buenos Aires y entregar el mercado a los privados, con la complicidad de los jueces locales.

Lo que su proverbial falta de perspectiva histórica les impide ver es que, tarde o temprano, los responsables del lawfare y de la judicialización de la política para preservar privilegios terminarán en el centro de un proceso como el de Memoria, Verdad y Justicia, que investigó y demandó al terrorismo de Estado de los ’70. ¿No son los jueces servidores del Estado, como lo eran los represores? (Dicho sea de paso, vendría bien completar la definición para respetar la verdad histórica y aclarar que la dictadura fue militar, cívica, eclesiástica y también judicial. ¿O acaso no hubo jueces que fueron funcionales a la negación de la Constitución que debían defender? Y no me vengan con que estarían comprendidos dentro de la categoría de los civiles. Tienen tantos privilegios que los separan de la gente como nosotros, que constituyen claramente una casta aparte — de lo cual siempre estuvieron orgullosos.)

Final con brindis

2020 quedará como el año en que todo nos habló de la muerte, porque convirtió hasta lo más pueril en amenaza: un estornudo, un roce, un vuelto, un viaje en colectivo — la proximidad de los otros. Pero al mismo tiempo, al ponernos cara a cara con nuestra finitud, enseñó dos lecciones que George Bailey no subestimaría. Primero, que los Potter de este mundo no entienden de razones. (En este sentido el film de Capra, que pasa por sentimental, es realista hasta el último momento: George zafa del brete pero no hay indicios de que el viejo Potter, a quien vimos incurrir en delito para hundir a los Baileys, vaya a recibir castigo alguno. Los Potter del mundo tienen al Poder Judicial en el bolsillo, y no suelen ser condenados más que a aquello a que se condenan a sí mismos: a no ser nunca Baileys.) Esa gente confunde gentileza y fair play con debilidad. Toda amabilidad hacia ellos es una pérdida de tiempo y de energía. Lo único que entienden es la fuerza. Por eso hay que convocar y conducir a los Baileys, que somos mayoría en el pueblo, para que los Potter comprendan que somos buenos pero no boludos y que todo abuso tiene un límite. Conducciones políticas como las de Carlos Saúl, De La Rúa y Macri los convencieron de que no merecemos respeto. Y tenemos que recordarles que la voluntad popular es sagrada, no con palabras sino con hechos, y de forma enjundiosa. Las cosas recién marchan como deberían cuando los ricos que además de ricos son turros ven asomar nuestra mera sombra y tragan saliva.

La otra lección suena paradójica, lo sé. En parte por la pandemia, en parte por la edad que empiezo a asumir y en parte por cuestiones que no vienen al caso, este año consideré seriamente la cuestión de la muerte por primera vez. Y al hacer carne aquello que hasta ahora era una idea —la noción de que la cita es cuestión de tiempo, nomás— descubrí que sentir la muerte cerca me ayudaba a entender mejor que nunca cómo quería vivir, o seguir viviendo. Una vez que se te pasa el susto, nada tiene más sentido que no desperdiciar tiempo en boludeces y vivir a la altura de la dignidad a que siempre aspiraste.Todo lo que pedimos es vivir con dignidad.

La película termina con la gente de Bedford Falls entonando una canción que retoma un poema de 1788, obra de Robert Burns: Auld Lang Syne. Se la canta a esta altura del año en el Hemisferio Norte, y suena más apropiada que nunca en tiempos de distanciamiento forzoso: ¿Deberíamos olvidarnos de los viejos conocidos / y no tenerlos presentes en nuestra mente? Es una invitación al brindis con los afectos de los que nos rehusamos a desprendernos, por eso el estribillo afirma: Por los tiempos idos, amigo mío / Por los tiempos idos / Volveremos a compartir una copa de amabilidad / Por los tiempos idos. Es un mensaje complementario a aquel que el ángel le deja a George a la hora de partir: «Ningún hombre que tiene amigos es un fracaso».

Este año nos alejó físicamente y a la vez nos acercó como nunca. Por eso, cuando pinta el brindis, tengámonos presentes los unos a los otros, enlazados por el alma con afecto genuino, sin necesidad de decir palabra.

Somos así, los Baileys de este mundo. Salud.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.